Monsieur Abdelkader T. est un exilé afghan, qui a fui le pays des Talibans. A son arrivée en France en juillet 2017, il dépose une demande d’asile. Dans les semaines qui suivent, les médecins lui diagnostiquent une maladie sérieuse, qui nécessite plusieurs mois d’examens, une dizaine de consultations, et trois hospitalisations – dont deux en chirurgie. C’est dire s’il n’a pas le cœur à reprendre la route. Le préfet du Pas-de-Calais ne l’entend pas ainsi, et lui ordonne en septembre 2017 de repartir en Belgique, où il a déposé une précédente demande d’asile en 2012. Cependant, aux termes du règlement Dublin III, si M. Abdelkader T. n’a pas quitté la France dans les six mois, c’est ce pays, et non plus la Belgique, qui deviendra responsable de l’examen de sa demande d’asile. L’administration va donc tout faire pour s’en débarrasser avant.

Manque de chance pour le préfet, la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 septembre 2017, rappelle qu’il est interdit de placer en rétention les étrangers sous procédure Dublin (voir aussi le billet de blog : « Les préfets, ça ose tout ! »). Dans un premier temps, le préfet du Pas-de-Calais feint l’ignorance. Il fait plaider devant les tribunaux qu’il n’a pas bien tout compris l’arrêt (parce qu’il est fonctionnaire) ; qu’il voudrait bien continuer à expulser (parce que c’est dans ses gênes) ; et qu’il n’y parviendra jamais légalement (parce que les lois, plus on les viole : mieux elles se portent). Ses arguments ne convainquent pas vraiment le juge des libertés et de la détention (J.L.D.) de Lille et Coquelles ; pas plus que le premier président de la Cour d’appel de Douai. Après un temps de réflexion inhabituelle, le représentant de l’Etat dans le Pas-de-Calais renonce à emprisonner les « Dublinés » lorsqu’ils viennent pointer au commissariat ou en gendarmerie. Mais ses bonnes résolutions ne vont pas passer l’hiver.

Fort marri que les JLD de Lille et de Coquelles ordonnent systématiquement la remise en liberté des étrangers qu’il enferme illégalement, le préfet du Pas-de-Calais va faire preuve d’une imagination vaudevillesque. Car avant de commettre son forfait, il va demander au JLD d’une autre ville l’autorisation d’aller arrêter l’étranger. Sans rire.

Dans le film La Poison (extrait vidéo ci-dessus), AVANT d’assassiner sa femme, le roué Michel Simon allait consulter un célèbre avocat pour « ne pas faire de gaffe », et savoir s’il devait « prendre certaines précautions ». C’était gonflé. Mais ce qui aurait été encore plus drôle, c’est qu’il aille demander à un magistrat la permission de la tuer. Et ce qui aurait été hilarant, c’est que le juge la lui accorde ! Au cinéma, personne n’imagine qu’un malfaisant, avant de commettre un mauvais coup, se rende au tribunal pour demander qu’on lui prête main forte. Mais dans la vraie vie, c’est différent.

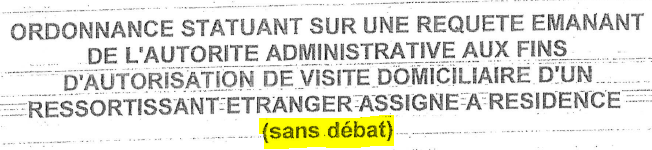

Sans craindre le ridicule, le préfet du Pas-de-Calais va adresser le 23 février 2018 à la juridiction de Béthune une requête fondée sur l’article L.561-2 II du CESEDA.

Ce texte, promulgué en 2016 (encadré ci-dessous), offre la possibilité aux préfets de demander au JLD du lieu de résidence de l’étranger l’autorisation de se rendre au domicile de celui-ci, afin de l’arrêter, l’emmener en centre de rétention, et l’expulser.

En saisissant le juge des libertés et de la détention de Béthune, le préfet du Pas-de-Calais sait parfaitement ce qu’il fait. Cette ville ne possède pas de centre de rétention administrative ; aucune audience « de reconduite à la frontière » ne s’y est jamais tenue ; et le droit des étrangers, faute d’y être pratiqué, y est à peu près totalement ignoré. Certes, nul n’est censé ignorer la loi – surtout s’il est magistrat. Mais contrairement à leurs collègues de Lille et Coquelles, qui examinent chaque année des milliers de dossiers relatifs à la rétention administrative des étrangers, les juges de Béthune n’en traitent aucun. Leur position a donc des chances d’être très sensiblement éloignée de celle des magistrats exerçant dans des juridictions habituées à ce type de contentieux.

Le préfet du Pas-de-Calais demande au JLD de Béthune d’autoriser les policiers à « visiter » Abdelkader T. à son domicile afin de « s’assurer de sa présence ». On aura compris que ladite « visite » n’aura rien d’amical. Il sollicite également l’aide du magistrat pour « procéder à la notification d’une décision de placement en rétention »… Bien sûr, le préfet « oublie » d’indiquer au juge béthunois que les juridictions judiciaires – dont la plus haute – lui interdisent depuis des mois de placer en rétention des demandeurs d’asile sous procédure Dublin. Il « oublie » également de l’informer que les juridictions administratives refusent depuis des années qu’il enferme les étrangers lorsqu’ils pointent au commissariat – ce qui est le cas d’Abdelkader T.

Convaincu par « les explications du préfet du Pas-de-Calais, accompagnées et corroborées par toutes pièces utiles », le JLD de Béthune fait droit à sa requête.

Le 26 février 2018 à midi, Abdelkader T. se présente au commissariat de Béthune pour y « signaler sa présence », comme l’y a enjoint le préfet dans son arrêté du 25 janvier 2018 l’assignant à résidence. Il est aussitôt placé en retenue administrative, officieusement sur instruction de la préfecture, mais officiellement « au vu de l’ordonnance » du JLD de Béthune. Cette dernière décision, rappelons-le, permettait seulement aux policiers de « visiter le demandeur d’asile », « s’assurer de sa présence », et « lui notifier au besoin une décision de placement en rétention ».

L’ordonnance L561-2-II du JLD de Béthune, obtenue par malice et par tromperie, n’aura donc finalement servi à rien (mais au moins, elle aura fait plaisir au préfet). Les policiers n’ont jamais eu besoin de se rendre au domicile de l’étranger, puisque celui-ci a toujours scrupuleusement respecté ses obligations de pointage bi-hebdomadaire au commissariat.

A la fin de sa retenue administrative au commissariat de Béthune, Abdelkader T. a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de placement en rétention. Une décision évidemment illégale. Il a été conduit au centre de rétention de Coquelles, afin d’être transféré à Bruxelles le lendemain matin.

Le soir même, il avait tranquillement regagné son appartement de Béthune.

Visite domiciliaire des sans-papiers : expulser ou faire fuir

En septembre 2007, un fait divers avait horrifié l’opinion. Fuyant l’arrivée de la police, une femme sans-papier s’était grièvement blessée en sautant par la fenêtre. En mars 2016 (dix ans plus tard), les élus socialistes ont voté, comme un seul âne, une loi scélérate portée par Bernard Cazeneuve (la droite du P.S.) et Manuel Valls (l’extrême droite du P.S.), pour permettre aux préfets de pourchasser les étrangers jusqu’au sein de leur domicile – peu important les conséquences (*).

Depuis le 1er novembre 2016, sur simple requête de l’autorité administrative, sur la seule foi des informations qu’elle voudra bien lui communiquer, et sans audience, le Juge des libertés et de la détention peut rendre une ordonnance qui autorise les préfets à requérir la police ou la gendarmerie afin de venir arrêter à son domicile un sans-papier.

Rendre une bonne justice au terme d’une procédure « non contradictoire » n’est pas une tâche des plus évidentes. Rien ne ressemble plus à une erreur judiciaire qu’une ordonnance sans débat : en tous cas, rien ne l’y prépare mieux. Dans ce type de décision, la Justice cesse d’être aveugle : ne regardant que d’un seul côté, elle devient borgne ; voire pire : se mettant des œillères, elle voit seulement ce que l’administration veut bien lui montrer – et celle-ci tient les rênes fermement.

Les ordonnances sur requêtes ne sont pas sans rappeler les « lettres de cachet » de l’Ancien régime ; lesquelles étaient surtout des « lettres de cachot ». Utilisées par les monarques pour incarcérer leurs adversaires sans jugement, symboles de l’arbitraire royal, elles ont commencé à avoir mauvaise presse au Siècle des Lumières (ni Bernard Cazeneuve, ni Manuel Valls ne se réclament de cette époque ni de ces idées). Aujourd’hui cette « Justice de cabinet », rendue dans le secret d’un bureau, au nom du Peuple français mais à la demande d’un haut fonctionnaire, connaît un retour de fortune.

Le texte voté en 2016 exige du magistrat qu’il travaille dans la précipitation (24 heures), sans pouvoir réclamer plus d’informations au demandeur et surtout sans connaître la position du défendeur. Il en est réduit à devoir faire entièrement confiance à l’administration – en espérant qu’elle en soit digne. A ce sujet, paraphrasons le regretté ministre de l’Intérieur Gaston Defferre : « N’exagérons pas : il n’y a pas plus de malhonnêtes gens dans le corps préfectoral qu’ailleurs ! »

Quant au demandeur d’asile, faute d’être informé de la demande du préfet, de connaître son argumentation ni les documents qu’il a produit, il n’a strictement aucun moyen de se défendre. C’est d’ailleurs le but recherché par le législateur. Le sans-papier découvrira les motifs de son arrestation lorsque les policiers ou les gendarmes, après avoir défoncé sa porte et lui avoir passé les menottes, lui notifieront la décision du juge.

Et surtout, que l’étranger n’espère pas contester utilement l’ordonnance du JLD. Un recours devant le premier président de la Cour d’appel est théoriquement possible (article R.561-7). Mais pour cela, il faut être francophone, bon juriste, et aussi un peu devin – car ni la requête ni les pièces utilisées par le préfet devant le JLD ne lui sont remises.

De toutes façons, l’appel est « non-suspensif ». C’est-à-dire que même si l’étranger parvient à former un recours, le préfet pourra continuer l’expulsion sans attendre de connaître la position du juge d’appel – laquelle n’interviendra que deux jours plus tard. Dès lors que l’administration a, pour sa part, disposé de six jours pour organiser la reconduite à la frontière, lorsque la Cour statuera, l’étranger aura certainement déjà été éloigné. Il n’y aura plus rien à juger.

Depuis son entrée en vigueur fin 2016, l’article L.561-2 II a été peu utilisé par les préfectures. Cela pourrait changer.

Arme de destruction de droits massive, la visite domiciliaire des étrangers est susceptible d’être utilisée de manière accrue, spécialement à l’encontre des demandeurs d’asile sous procédure Dublin. Ceux-ci sont les premiers touchés par les milliers d’assignations à résidence prises chaque année par les préfectures ; or, ces mesures administratives doivent obligatoirement précéder les ordonnances judiciaires. Si les « Dublinés », craignant d’être arrêtés à leur domicile, choisissent de le quitter, l’administration les déclarera aussitôt « en fuite », et repoussera d’un an l’enregistrement de leur demande d’asile (en espérant ne plus jamais les voir réapparaître).

Une descente de police dans un centre d’hébergement, sous couvert d’une « visite domiciliaire » d’un demandeur d’asile qui y est logé, quoi de mieux pour faire fuir tous les autres ? A ce sujet, paraphrasons le regrettable ministre de l’Intérieur Charles Pasqua : « Nous allons terroriser… les demandeurs d’asile (en plus, c’est facile) ».

Il serait donc des plus étonnants que Gérard Collomb, qui se pose en gardien de l’efficacité et surtout pas du Droit (vidéo ci-dessous), ne recoure pas davantage à ce genre de manœuvres.

« Le conseil d’Etat peut dire le droit mais je ne suis pas sûr qu’il puisse prédire l’efficacité », dit @gerardcollomb #LoiAsileImmigration pic.twitter.com/r0WRSriIGX

— LCP (@LCP) 21 février 2018

(*) Un billet de ce blog (« Le monopole de la violence légitime : Une loi pour se faire plaisir ») avait été consacré en 2014 à ce qui n’était encore qu’un projet de loi.