Au Monopoly, si la banque commet une faute qui vous est favorable, vous touchez 20 000. Mais dans la vraie vie, le tribunal sera saisi d’une demande de rectification de l’erreur, et vous devrez rembourser… En droit des étrangers, c’est la même chose. Tout d’abord, l’administration ne commet jamais d’erreurs. Ensuite, si elle en commet, ce n’est du tout pas grave. Après, si c’est grave, c’est sans la moindre conséquence. Enfin, si c’est vraiment une erreur grave qui entraîne des conséquences considérables, le juge ne la verra pas toujours. Illustration ci-dessous, avec cette affaire qui ressemble au jeu des 7 erreurs.

Monsieur B. est un Algérien de vingt ans, qui est soigné depuis dix ans pour un souffle au cœur. Lorsqu’on a l’âge de courir les filles, ce n’est pas une vie de prendre chaque mois un traitement par intraveineuse. Fin avril 2015, il profite d’un passage à Paris pour demander l’avis d’un cardiologue français. Son parcours de soins prévoit des rendez-vous médicaux les 5 et 26 mai ainsi que le 1er juin. Son visa expire le 4 mai… Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore.

Le 15 mai, il est contrôlé en gare de Lille. Il est en possession de son passeport, dont le visa est expiré depuis dix jours ; il est hébergé chez ses grands-parents français ; il dispose d’une carte bancaire et de 600 € ; il explique aux policiers qu’il est là « juste pour se faire soigner » et qu’il est « d’accord pour retourner dans son pays ». Que déciderait en pareilles circonstances un simple quidam – même très moyennement intelligent ? Il choisirait bien sûr de remettre l’étranger en liberté. Le préfet décide évidemment du contraire, et place le jeune homme dans un centre de rétention administrative, afin de le reconduire sans délai dans son pays d’origine.

Devant le juge des libertés et de la détention (JLD), appelé à statuer sur la demande de prolongation de la mesure administrative, la règle du jeu est simple : soit le préfet prouve que la procédure est exempte d’irrégularités – et la rétention de l’étranger est prolongée de vingt jours ; soit il ne le fait pas – et l’étranger est libéré.

Devant le juge des libertés et de la détention (JLD), appelé à statuer sur la demande de prolongation de la mesure administrative, la règle du jeu est simple : soit le préfet prouve que la procédure est exempte d’irrégularités – et la rétention de l’étranger est prolongée de vingt jours ; soit il ne le fait pas – et l’étranger est libéré.

Justement, dans le dossier présenté par le préfet, figure une pièce des plus embarrassantes. Monsieur B. a demandé à être vu par un docteur au cours de sa retenue au commissariat : c’est son droit. Après l’avoir examiné, le médecin de garde a établi un « CERTIFICAT MEDICAL DE GARDE A VUE », à l’issue duquel il a conclu que l’état de santé du patient lui paraissait « compatible avec une mesure de garde à vue ».

Problème : Monsieur B. n’a pas été placé en « garde à vue » au commissariat (63 s. CPP) : il a été mis en « retenue » (L611-1-1 CESEDA). La situation juridique n’a rien à voir, les codes applicables sont différents, les droits et la procédure ne sont pas comparables. Et surtout, la population visée est différente : délinquants d’un côté, sans-papiers de l’autre (L611-1-1 §11).

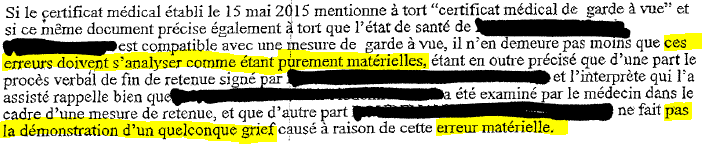

Le juge des libertés et de la détention ne voit ni difficulté, ni irrégularité, ni problème. Selon lui, « ces erreurs doivent s’analyser comme étant purement matérielles ». L’erreur matérielle, c’est la capacité d’un juge à appeler un chat : « un chien ».

Heureusement pour le préfet, un magistrat sait rectifier tout seul les erreurs contenues dans une attestation rédigée par un docteur en médecine. Dommage pour l’étranger, le JLD n’a pas été jusqu’à imaginer que le praticien ait pu commettre d’autres étourderies : par exemple, lorsqu’il mentionnait – certainement par faute – que l’état de santé de Monsieur B. était « compatible » avec son maintien au commissariat. Oui, vraiment dommage que le juge n’ait pas analysé ces mots comme étant une troisième « erreur purement matérielle ».

Heureusement pour le préfet, un magistrat sait rectifier tout seul les erreurs contenues dans une attestation rédigée par un docteur en médecine. Dommage pour l’étranger, le JLD n’a pas été jusqu’à imaginer que le praticien ait pu commettre d’autres étourderies : par exemple, lorsqu’il mentionnait – certainement par faute – que l’état de santé de Monsieur B. était « compatible » avec son maintien au commissariat. Oui, vraiment dommage que le juge n’ait pas analysé ces mots comme étant une troisième « erreur purement matérielle ».

Le JLD poursuit : « le procès-verbal de fin de retenue rappelle bien qu’il a été examiné par le médecin dans le cadre d’une mesure de retenue ». C’est effectivement ce que prévoit la première phrase du L611-1-1 3° : « L’étranger a le droit d’être examiné par un médecin »… Mais la seconde phrase précise tout aussitôt : « Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue ». Et cette prescription est imposée « à peine de nullité » (L611-1-1 §17).

Le juge conclut toutefois à la parfaite régularité de la procédure : Monsieur B. « ne fait pas la démonstration d’un quelconque grief causé à raison de cette erreur matérielle ». Le « défaut de grief », prévu par l’article L552-13, est la panacée anti-nullités, qu’on retrouve prescrite dans bon nombre d’ordonnances. C’est comme L’élixir du Docteur Doxey dans les aventures de Lucky Luke : le « défaut de grief » permet au juge de guérir toutes les anomalies préfectorales. La procédure est nulle, l’étranger a été privé de ses droits ; mais en somme, il n’a même pas eu mal ! Ça l’a à peine chatouillé, et même pas grattouillé…

D’ailleurs, une simple « erreur matérielle » n’a jamais causé le moindre bobo. Bon, ceci dit, si un juge ne s’affole pas qu’un docteur puisse commettre des erreurs de plume dans ses prescriptions… mieux vaut pour lui qu’il soit un adepte de l’automédication ou de la médecine homéopathique.

Continuant à écarter les autres moyens soulevés, le juge poursuit ses rectifications. Et elles sont nombreuses. Ce n’est plus une procédure : c’est un sketch de Coluche. Au bout de dix erreurs matérielles, cela fait une erreur substantielle. Et au bout de dix erreurs substantielles, cela fait une irrégularité. Mais ce n’est pas grave, puisqu’il n’y a jamais de grief.

Monsieur B. fait appel. Parmi les multiples erreurs repérées dans les documents de la préfecture, la Cour n’aura que l’embarras du choix (elle piochera parmi les innombrables fautes contenues dans la requête adressées au Burel). La décision du juge des libertés et de la détention est réformée, et l’étranger libéré. Cela s’appelle une correction.