Atmosphère, atmosphère : ce matin-là, il règne une drôle d’atmosphère dans la salle d’audience. Le juge des libertés et de la détention vient d’écouter avec attention le représentant du préfet, qui lui a demandé de prolonger la rétention administrative d’un sans-papier. Puis vient le tour de l’avocate de l’étranger, qui s’efforce de le convaincre du contraire. Mais pendant sa plaidoirie, elle est brutalement interrompue par le magistrat : « Maître ! C’est un moyen dilatoire ! »

Atmosphère, atmosphère : ce matin-là, il règne une drôle d’atmosphère dans la salle d’audience. Le juge des libertés et de la détention vient d’écouter avec attention le représentant du préfet, qui lui a demandé de prolonger la rétention administrative d’un sans-papier. Puis vient le tour de l’avocate de l’étranger, qui s’efforce de le convaincre du contraire. Mais pendant sa plaidoirie, elle est brutalement interrompue par le magistrat : « Maître ! C’est un moyen dilatoire ! »

Dilatoire, vous avez dit dilatoire ? Comme c’est étrange… Et l’étranger, qui parle français comme une vache espagnole, roule de gros yeux bovins en direction de son avocate : « Un moyen d’ila… Quoi ? »

Pour la clarté des débats, et à l’intention des incultes et des analphabètes qui nous lisent par milliers, une petite leçon de droit et de vocabulaire s’impose.

Lorsqu’un préfet place un étranger dans un centre administratif, au bout de quelques jours, il doit solliciter le juge des libertés et de la détention afin de prolonger la rétention (L552-1). Si le retenu est démuni de passeport et de domicile, le magistrat n’a pas vraiment le choix. Soit la procédure est régulière, et il n’a d’autre choix que de prolonger la rétention. Soit la procédure est irrégulière, et il doit libérer. C’est le cas, lorsqu’il est établi que l’étranger a subi un grief en raison de la violation de formalités légales (L552-13), ou s’il n’est pas certain qu’il ait compris et pu exercer ses droits (L552-2). En théorie, le juge, en situation de compétence liée, n’a pas le pouvoir discrétionnaire de qualifier de régulier ce qui est irrégulier – et inversement.

Lors de l’audience, l’avocate a relevé que, bien que son client ne maîtrise pas suffisamment la langue française, aucun procès-verbal ne lui a été relu. L’étranger a été scolarisé en Algérie jusqu’à la classe de 4e de collège. Et s’il a suivi des cours en France, un rapport d’évaluation réalisé par l’Académie atteste qu’à l’écrit, « si certains mots simples sont correctement orthographiés, la forme dominante est phonétique ». L’avocate plaide que la procédure est irrégulière : la demande du préfet doit être rejetée, et l’étranger libéré.

Ce qui est curieux, dans la réaction courroucée du juge (outre qu’il est malpoli d’interrompre une plaidoirie), c’est le vocabulaire utilisé. Selon le dictionnaire, user de moyens « dilatoires » consiste à gagner du temps, à retarder l’inévitable. Le terme est très péjoratif : devant les tribunaux, de tels procédés sont utilisés de mauvaise foi.

Ce qui est curieux, dans le vocabulaire primesautier du juge (outre qu’il est malappris de mettre en cause un avocat en audience publique), c’est l’abus de langage. Dans une telle procédure, gagner quelques heures n’a aucune conséquence sur la demande du préfet ; dans ce dossier, le juge statuera d’ailleurs bien avant l’expiration des délais qui lui sont impartis. L’adjectif « dilatoire » n’apparaît donc pas comme étant le mieux adapté. Il aurait été préférable de parler de moyens « sans conséquence sur la régularité de la mesure », « inopérants », « manquants en fait ». De telles expressions auraient certainement été plus pertinentes – outre que, n’étant point connotées, elles n’auraient point été impertinentes.

Sans compter que ce genre d’invective est périlleux pour celui qui y recoure. Figurez-vous un magistrat qui coupe un avocat dans ses explications, en l’accusant de manœuvres « dilatoires ». Le juge expose publiquement que le défenseur fait perdre son temps au tribunal, en usant d’arguments auquel il ne croit même pas. Bien. Imaginez maintenant que ce soit l’avocat qui ait raison… Que faudra-t-il penser du juge qui clamait que sa plaidoirie n’avait aucun intérêt ? A-t-il été trop vite en besogne ? Aurait-il mieux fait d’être attentif aux observations de l’avocat ? D’ailleurs, n’est-ce pas son métier ? Ainsi que l’enseignent (à peu près) les professeurs de latin : Errare magistrum est, precipitare badabum !

A la barre, si l’étranger s’exprime assez correctement en langue française, en revanche, sa maîtrise de l’écrit est des plus rudimentaires. Il n’avait pas nécessairement besoin d’un interprète en arabe. Mais il avait certainement besoin d’une relecture en français de tous les procès-verbaux. Ce qui n’a pas été le cas.

A la barre, si l’étranger s’exprime assez correctement en langue française, en revanche, sa maîtrise de l’écrit est des plus rudimentaires. Il n’avait pas nécessairement besoin d’un interprète en arabe. Mais il avait certainement besoin d’une relecture en français de tous les procès-verbaux. Ce qui n’a pas été le cas.

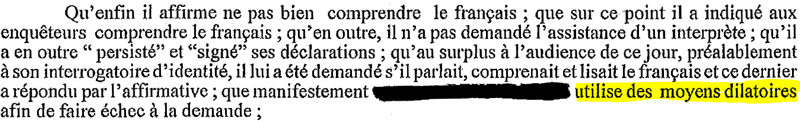

Le juge répond tout d’abord : « [l’étranger] a indiqué aux enquêteurs comprendre le français » et « il n’a pas demandé l’assistance d’un interprète »… Un professeur de littérature objecterait que comprendre le français et savoir s’exprimer dans cette langue n’implique pas forcément qu’on sache la lire.

Le juge continue ensuite : « il a en outre ‘persisté’ et ‘signé’ ses déclarations »… Un professeur de mathématiques déduirait que, si une signature a été apposée au bas d’un texte, c’est que le signataire s’est bien vu présenter ce document. Mais il s’abstiendrait d’en conclure qu’il l’a nécessairement compris.

Le juge termine enfin : « à l’audience de ce jour, préalablement à son interrogatoire d’identité, il lui a été demandé s’il parlait, comprenait et lisait le français et ce dernier a répondu par l’affirmative »… L’argument, par son caractère inhabituel, mérite une réponse des plus circonstanciées. Que penserait d’un tel raisonnement un professeur de droit (civil, pénal, constitutionnel, ou administratif : peu importe) ?

Tout d’abord, les déclarations faites à la barre d’un tribunal par une des parties au procès, qu’il s’agisse de l’étranger ou du préfet, n’engagent que ceux qui les croient. Si le préfet fait soutenir que la procédure est régulière, le juge n’est pas forcé de l’admettre. Idem si l’étranger prétend qu’il s’appelle François Hollande, et qu’il est président de la République : il n’est pas obligatoire de le croire sur parole. Lorsque les déclarations de l’étranger vont dans le sens de la demande du préfet, ce n’est pas forcément un aveu ; et lorsqu’elles vont dans le sens contraire, ce n’est pas forcément un mensonge.

Ensuite, il existe plusieurs niveaux de compréhension d’une langue, en fonction du stade d’apprentissage. Ma petite nièce, âgée de 5 ans, m’assure qu’elle sait lire le français. Mais son professeur de maternelle se gardera bien d’imaginer que, pour que ce petit monstre comprenne toutes les subtilités du règlement intérieur de l’école, il suffira de lui remettre, contre signature, quinze pages écrites en petits caractères.

Enfin, il faut ici parler de l’office du juge, tel qu’il est défini par le Code des étrangers. Aux termes de l’article L552-2, le juge doit « s’assurer » – c’est-à-dire acquérir la certitude – que l’étranger a été « pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ». C’est son boulot. Il est payé pour cela. Voilà pourquoi, lorsqu’il existe un doute sur le niveau de compréhension de la langue par l’étranger, les magistrats doivent procéder eux-mêmes à toute vérification utile. En général, ils font un simple test de lecture. Par exemple : CA Douai, 3/10/2009 (hé oui : cela fait une demi-douzaine d’années que les magistrats procèdent ainsi).

Evidemment, la décision du premier juge fait l’objet d’un recours devant la Cour. Evidemment, c’est l’avocate qui rédige l’acte d’appel, et non son client. Evidemment, le Premier président de la Cour d’appel, après avoir opéré les vérifications qui lui incombent, constate que l’étranger « n’a pas une parfaite maîtrise de la lecture en français ». Evidemment, la décision rendue par le juge des libertés et de la détention est infirmée.

Remis en liberté par la Cour d’appel le 11 février 2015 à 20h48, l’étranger aura passé 31 heures de trop en rétention. Pour rien. Précisons, à l’intention des incultes et des analphabètes qui nous lisent par milliers, que l’ordonnance rendue par le premier juge, en ce qu’elle a prolongé la durée du procès, ne saurait pour autant être qualifiée de « dilatoire ». Car la bonne foi est toujours présumée : ce principe s’applique aux étrangers, à leurs avocats, et même aux juges.